近年來,在“福鼎白茶”的輻射下,與之臨近的“柘榮高山白茶”也風生水起,它的好品質也得到越來越多人的認可。

△高山上的石古蘭茶業企業 吳霖 攝

抓調整

種植白茶蔚然成風

史料記載,柘榮縣與福鼎市都是白茶的發源地,柘榮縣種植小白茶歷史悠久。至今柘榮鄉野還有許多荒野小白茶,已經成為柘榮高山白茶的寶貴原料資源。“福鼎大白”就是從柘榮小白茶基礎上培育出來的新品種。

據柘榮縣志記載,在1949年前,傳統茶葉品種單一,多為籬笆茶(小白茶),品種老,產量低。新中國成立后,柘榮縣進行了低產茶園改造,特別是1978年,柘榮對現有茶園以改為主,并建設規范化高標準茶園,引進福鼎大白、福鼎大毫、福安高嶺茶、福云6號、福云7號等高優品種茶,使茶葉朝“二高一優”方向發展。1990年,柘榮縣發動群眾大搞樹改、肥改、水改,并進行更新換種工作,茶樹品種達到13個之多。

柘榮道地的“全國農業技術能手”沈朝增見證過近十多年柘榮茶葉結構調整的過程。他說,柘榮從以前廣種菜茶(小白茶)、福云六號等茶葉品種,以制作綠茶為主;2014年至2016年跟風發展鐵觀音、金觀音,走坦洋功夫紅茶路子;2018年開始,隨著“福鼎白茶”的風生水起,柘榮“福鼎大白”種植也蔚然成風。所幸這次的風跟對了,正是在這個“跟風”過程中,發現柘榮因高山地理優勢所生產的高山白茶味道獨特,市場反應很好,“柘榮高山白茶”便應運而生。

如今,柘榮白茶種植遍及千家萬戶,柘榮縣白茶面積7萬畝左右,群眾從“柘榮高山白茶”中得到實實在在的好處。與福鼎隔壁的柘榮縣乍洋鄉是茶葉大鄉,據統計,該鄉春茶平均每畝收入達1.8萬元。城郊鄉熊透村的邵蘭香今年僅茶青收入就達到18萬元左右。“柘榮高山白茶”真正成為藏富于民的搖錢樹。

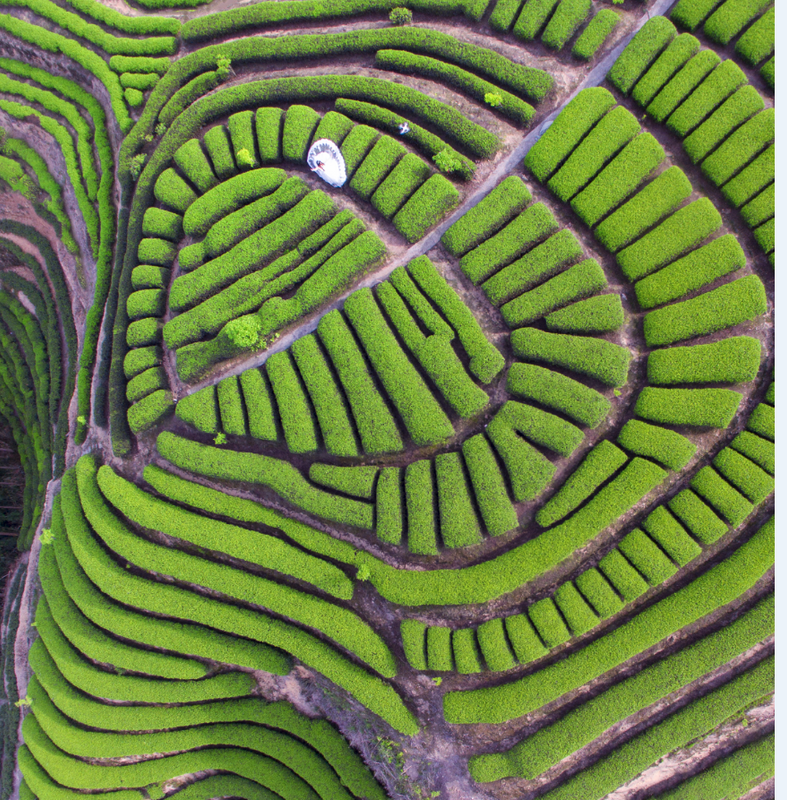

△宅中鄉醉美茶園 吳霖

抓基地

源頭管控形成共識

“柘榮高山白茶”的漸入佳境,也激發了企業主、群眾重視基地建設的共識。“用優質品種改造老茶園,推廣茶樹病蟲害綠色防控技術,打造一批集中連片、種植規范、管理科學、效益明顯的示范樣板基地。”這是柘榮茶園管理上的一個做法。

福壽長茶業有限公司廠長陸石云說:“只有抓好基地建設,才能有效把控茶葉質量。”據不完全統計,柘榮有白茶基地200多個,大的基地面積達到千畝。所有的基地都嚴格按公司要求,統一安排施工、施肥除草、噴灑生物農藥,甚至連采摘的標準也是統一的。

恒鑫茶業公司負責人孔燦鐘將上世紀80年代保留下來的村集體小白茶林加以整理,在其基礎上爭取資金30萬元貼補群眾種植“福鼎大白”,將基地發展到2000畝左右,定期對基地空氣、土壤、滅蟲等進行監測,接近智慧茶園的標準。他創制自己的“龍井崗”茶葉品牌,讓全村498戶524人實實在在獲得收益。

在基地建設的基礎上,柘榮茶企紛紛開展荒野茶園基地、有機茶園基地建設,仙巖嶺茶業、石古蘭茶業、福壽長茶業、龍井崗茶業、崈陽堂茶業等企業都有自己的野放茶、有機茶基地。他們堅持保護植被、人工除草、不打農藥,只采頭春茶。嶺后村的桂嶺紅茶業公司從2013年開始,就堅持基地有機管理,利用羊糞和菜籽餅混合,為茶園提供基肥,套植對茶樹有生態共生效應的林木,以確保茶葉品質。

銘鼎茶業有限公司還摸索了有機茶園種植管理模式,開展了土壤改良、氣候天氣、茶樹株距、茶山坐向、用肥類型方式、病蟲害防治等方面的研究,研究中還發現豆類植物(花生)能起到固氮作用,可以說是對茶葉品質的一個推動。

△城郊鄉生態茶園 吳霖

抓規劃

做強做大“柘榮高山白茶”品牌

在十四五規劃啟動之際,柘榮縣致力打造“柘榮高山白茶”品牌,規劃實施一系列強茶壯茶功能。柘榮縣將按照“一產生態規范化,基地有機化;二產科技標準化,加工現代化;三產融合高效化,品牌文化化”總體規劃設想,主動對接并接受福鼎白茶產業輻射,把柘榮建成具有全國影響力和綜合競爭力的高山白茶新興最佳核心區。

為此,柘榮縣專門成立了“柘榮高山白茶”工作領導小組,并在原有茶業發展中心的基礎上,設立茶業工作辦公室,開展了一系列卓有成效的工作。

近日,筆者從茶辦獲悉,柘榮縣根據茶產業發展現狀和資源稟賦,按照“大分散小集中”原則,推動生產要素聚合、產業融合發展,著力構建“一城一園多區帶”并進協同發展格局。“一城”即興建集茶葉交易倉儲物流文化展示為一體的中國(柘榮)高山白茶城;“一園”即加快推進茶產業加工園區規劃建設;“多區帶”即積極打造茶產業重鎮4個(城郊、乍洋、英山、富溪)、重點茶村20個和環東獅山荒野茶旅帶、見爐峰仙巖頂有機茶旅游體驗帶、溪口長岐鳳里山水茶旅風光帶等多條多片區茶旅融合建設。此外,還打造柘榮高山白茶核心產區觀光帶,即環東獅山荒野茶旅帶、見爐峰仙巖頂有機茶旅游體驗帶、溪口長岐鳳里山水茶旅風光帶等茶旅攝影基地;宅中后垅“醉美茶園”、富溪嶺后生態茶園、乍洋石山茶園觀光攝影基地、英山半嶺茶民宿體驗基地等,以整體帶動茶產業發展。

來源:閩東日報

如涉及版權問題請聯系刪除