如今,越來越多的收藏愛好者將目光投向茶器領域,并在不知不覺中,使茶器的收藏滲入生活本身。

茶器之所以如此貼近生活,實則有兩個重要的影響因素。一在于茶器本身的收藏門檻較低,與傳統的收藏品相比,茶器的價格區間較大,萬元一件可以,幾十元一件的亦可以。二在于茶器的實用價值高,一般來說,家藏古董,基本上是藏而不用,僅可做觀賞保值。茶器則不同,它的實用功能,降低了收藏者的購買風險。

此外,茶器收藏之意義在貼近生活的基礎上,是提高生活品質的途徑之一。

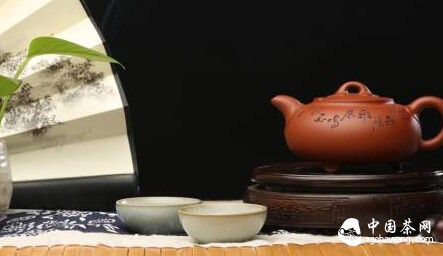

首先是茶器所富有的審美價值。我們從茶器的鑒賞中獲取審美趣味,可從茶器的手工評點開始。一般來說,茶器形態上點、線、面的過渡轉折是否自然順暢,是突顯其整體氣質的關鍵。以紫砂壺為例,大抵來說,壺鈕、壺口、壺肩、壺腹、壺底、壺流及壺把等處,是基本的鑒賞部位;涉及細節處,又可對其鈕座、蓋面、流口、流基、過渡、把基、把內圈等形體構造進行把關。

觀“形”之外,茶器表面的雕工、書畫,可大大提升茶器的審美程度。精致的雕刻紋路及書畫描繪,是熟練的手工藝人賦予茶器本身最基本的觀賞要素。如若茶器的制作出自名家之手,蘊含藝術家的個人創作理念及精神,則可使茶器富有文化意味。如紫砂壺面上的款,或瓷茶具上的山水圖。如是,茶器的工藝、藝術價值則為人們提供生活中美的感受。

其次,茶器收藏在生活中又起到修身養性的作用。通過對茶器的把玩、喂養及飲茶過程中的五官享受,可舒緩生活壓力,以達到明目養神的作用。

早在文人介入飲茶方式時,茶器即以小、精、雅的形態氣質獨立而出,成為文人手中的把玩件。《岕茶箋》就曾描述明人把玩茶壺的情景:“茶壺,窯器為上,又以小為貴,每一客壺一把,任其自斟自酌,才得其趣。

紫砂壺于明中期為茶人發掘,泥質介于陶與瓷間,溫潤質樸,符合文人氣質,故受文人喜愛,須日日用手摩挲,以體溫煨之,使其呈現珠圓玉潤之形態。

陳曼生

早時,陳曼生獨自設計壺形,更邀當時的工藝大師楊彭年依其設計制作茶壺。楊彭年所制茶壺頗得陳曼生贊賞,那些精致茶壺上看似漫不經心的褶皺,成為陳曼生把玩茶壺的樂趣所在。

曼生十八式

現在,人們除了延續這一傳統把玩習慣外,亦普遍以養壺作為生活消遣。收藏的紫砂壺可每日接受茶水滋潤,經年累月,則“外類紫玉,內如碧云”,又“自發黯然之光,入可見鑒。”茶人與所養之壺在時間沉淀下則會培養出一股默契,其中滋味,不足為外人道也。

以手體驗茶器之質感,是為一種享受。而人之五官,在日常生活飲茶中,亦可通過茶器來品味茶文化。

俗話說,茶壺以宜興砂者為上,茶杯則以潔白、純白為佳。觀茶色,則白瓷最宜,是眼所能見的享受。水入壺中的潺潺細水聲,悅耳動聽,是耳朵能聞的享受。所泡的茶由紫砂壺盛之,不奪香氣,飲前輕聞,是鼻子能嗅的享受。而聞香后入口品茶,則是味蕾的享受了。茶器的收藏利用,使五官對飲茶這一生活消遣有了更為直觀的體驗。而這些體驗的流暢進行,又可清心消氣,愉悅身心,使茶人在其間有所感悟,達到思想上的放松清零。

如此,眼、耳、鼻、舌、身、意,在茶器的收藏助推下,有了具象體驗。甚而,其中所富含的哲學意味,亦通過這一過程得以表露,是對佛理的詮釋及頓悟。

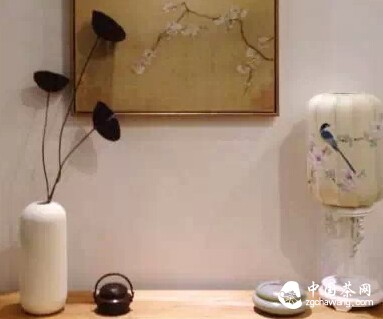

最后,茶器收藏作為居所室內設計的元素,為生活的空間布置增添古典意味。

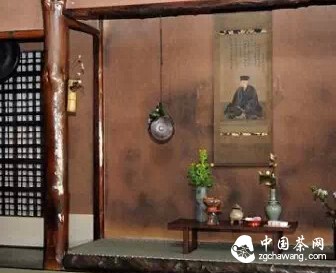

茶器在宋、明朝文人雅士的生活中扮演著至為重要的角色。“焚香、點茶、掛畫、插花”之宋人四藝在明朝得以延續。明朝文人將品茗視為上等生活藝術。他們通過對茶具、人數、環境、氛圍的規范來表達對茶事的虔誠及熱忱,并在空間的構造上更傾向隨心之浪漫風格的塑造。也正因為如此,茶室的獨立建筑才在日后成為可能。

日本至今還普遍保留有舊時茶室。他們在茶室氛圍的營造上追求一種“和敬清寂”的境界。所以,在茶室空間的設計上,封閉與開放這一矛盾兩端被融合得恰到好處。既對空間大小加以控制,又對人在接近自然及思想領悟上予以開放。而茶室中所制定的繁文禮節,則突顯了茶人精神,是一種國民素質的整體體現;然在這嚴謹之下,又擁有“一期一會”的閑雅意趣,是對自然的親近與敬畏。

如今,這種文人雅士的茶室生活正被越來越多現代人所模擬、追求。他們通過對茶器的收藏及擺設,來重現當時樸實清雅的生活場景。并借此以茶(茶器)會友,使人與人之間的交流更為平實和善。

茶器收藏,使藝術品為人所得更趨于生活化,并漸漸演變成一種生活方式。透過其所傳遞的茶道理念,亦在潛移默化中影響著人們的生活習慣、態度及思維。

發掘日常生活中的美才是傳達藝術理念的根本,而這往往也蘊含著最為質樸的文化寓意。茶器收藏使這種發掘成為可能,并提倡一種“茶居”生活,在日常中逐步擴大影響。這或許也是近年來茶器在拍場上能持續受到關注的原因吧,它使收藏與生活之間更為貼近。