壺質影響泡茶的作用,這兒所指的壺質主要是指密度而言,密度高的壺,泡起茶來,香味對比清揚,密度低的壺,泡起茶來,香味對比消沉。假如所泡的茶,期望讓它體現得對比清揚,或者說,這種茶的個性是屬于對比清揚的,如綠茶、清茶、香片、白毫鳥龍、紅茶,那就用密度較高的壺來泡,如瓷壺。假如所泡的茶,期望讓它體現得對比消沉,或者說,這種茶的個性是屬于對比消沉的,如鐵觀音、水仙、佛手、普洱(后發酵茶類),那就用密度較低的壺來泡,如陶壺。這與咱們烹飪所運用的鍋具原理恰當,炒青菜,咱們期望炒出來的青菜又脆又綠,所以咱們用鐵鍋猛火快炒。假如煮魚頭,咱們喜愛用砂鍋或燉鍋,文火慢煮。假如咱們用鐵鍋煮魚頭,當然仍是能夠吃,但是魚湯必定沒那么稠、那么滑;假如用砂鍋炒青菜呢?那必定很差勁。

密度與陶瓷茶具的燒結程度有關,咱們常常以敲出的聲響與吸水性來表達,敲出的聲響洪亮,吸水性低,就表明燒結程度高,不然燒結程度就低。這與壺具的保溫程度又休戚相關,咱們習氣性期望茶壺保溫作用要好,事實上是不必定的,由于假如保溫作用是絕對需求,那一把壺就要做得厚厚的,質地燒得松松的,結果很難賣得出去,再說,泡茶是在恰當的濃度就要把茶湯倒出來,那會在壺內保溫?考究的泡茶法甚至于還運用定時器,浸泡的時刻操控在「以秒計」呢。

金屬器里的銀壺是蠻好的泡茶用具,密度、傳熱比瓷壺還好。「清茶」最重清揚的特性,并且香氣的體現決議質量的好壞,用銀壺沖泡最能體現這方面的個性。陶瓷器最近盛行三分法,將高溫燒結,但又不白,又不透光的一類稱為「火石」,這類壺具所體現的泡茶作用就介乎在「瓷」與「陶」之間。

上不上釉與泡茶的關系

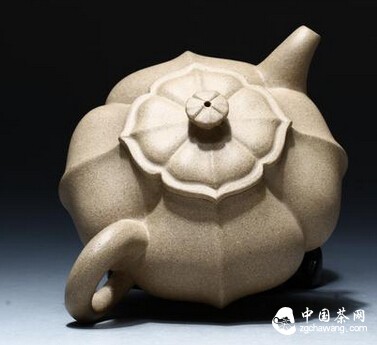

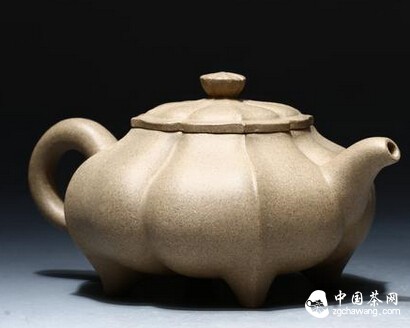

上釉就像在陶瓷器的土上穿了一件衣服,上釉的讓人賞識釉色之美,不上釉的讓人賞識泥土本身的美。宜興紫砂陶藝是后者的代表,并且將泥土的美,泥土的情體現得最為深入。

談到茶與壺質的關系,壺內不上釉的,這層關系體現得愈加顯著,但「得」、「失」間就要從兩方面來說:一是咱們運用同一把壺在同一類茶上,用久了,「茶」、「壺」間會有相得益彰的效用,運用過的茶壺比新壺泡出來的茶湯,滋味要飽滿些。但壺的吸水性不能太大,不然吸了滿肚子的茶湯,用后陳放,簡單有霉味。從另一方面來說,假如運用內側不上釉的茶壺沖泡不一樣風味的茶,則會有彼此攪擾的缺陷,尤其是運用久了的老壺或是吸水性大的壺。有次茶道教室的泡茶考試課上,一位同學運用了一把久泡重火鳥龍茶的未上釉陶壺沖泡當天的考試茶─白毫鳥龍,第一泡簡直喝不出是什么茶來。假如只能有一把壺,而要沖泡各種茶類,最佳運用內側上釉的壺,每次運用后完全洗潔凈,能夠防止留下滋味攪擾下一種茶。所以評茶師用以判定各種茶葉的規范杯,都選用表里上釉的瓷器。

色彩與泡茶的關系

假如將茶器的質地分為瓷、火石?、陶三大類,瓷質茶器的感受是詳盡、高頻的,與不發酵的綠茶、重發酵的白毫鳥龍、全發酵紅茶的感受較為共同。火石質茶器的感受較為堅實陽剛,與不發酵的黃茶、微發酵的白茶、半發酵的涷頂、鐵觀音、水仙的感受較為共同。陶質茶器的感受較為粗暴消沉,與焙重火的半發酵茶、陳年普洱茶的感受較為共同。

再就茶器的色彩而言:茶器的色彩包括資料本身的色彩與裝飾其上的釉色或顏料。白瓷土顯得亮潔精美,用以調配綠茶、白毫鳥龍與紅茶較為合適,為堅持其皎白,常上層通明釉。黃泥制成的茶器顯得甘怡,可配以黃茶或白茶。朱泥或灰褐系列的火石器土制成的茶器顯得高香、厚實,可配以鐵觀音、涷頂等輕、中培火的茶類。紫砂或較深沉陶土制成的茶器顯得樸素、天然,配以稍重焙火的鐵觀音、水仙恰當搭調。若在茶器表面施以釉藥,釉色的變化又左右了茶器的感受,如淡綠色系列的青瓷,用以沖泡綠茶、清茶,感受上較為和諧。有種乳白色的釉彩如「凝脂」,很合適沖泡白茶與黃茶。青花、彩繪的茶器能夠體現白毫鳥龍、紅茶或熏茶、調味的茶類。鐵紅、紫金、鈞窯之類的釉色則用以調配涷頂、鐵觀音、水仙之屬的茶葉。茶葉末、天目、與咸菜色系的釉色,就用來體現黑茶。

壺形與泡茶的關系

就視覺作用而言,茶具的外形有如上節所談的色彩,應與茶葉相調配,如用一把紫砂松干壺泡龍井,就沒有青瓷番瓜來得和諧,但是紫砂松干泡起鐵觀音就顯得非常有味。

但就泡茶的功能而言,壺形僅顯如今散熱、便利與賞識三方面。壺口寬闊的、蓋碗形制的,散熱作用較佳,所以用以沖泡需求七、八十度(攝氏)水溫的茶葉最為適合。因此蓋碗常常用以沖泡綠茶、香片與白毫鳥龍。壺口廣大的壺與蓋碗在置茶、去渣方面也顯得反常便利,很多人習氣將蓋碗作為沖泡器運用即是這個道理。蓋碗、或是壺口大到簡直像蓋碗形制的壺,沖泡茶葉后,翻開蓋子很簡單能夠賞識到茶葉舒展的景象與茶湯的色澤、濃度,對茶葉的賞識、茶湯的操控頗有助益。尤其是龍井、碧螺春、白毫銀針、白毫鳥龍等重視外形的茶葉,這種形制的沖泡器,若再配以恰當的色彩,是極好的體現辦法。