前天我們介紹過宋代的五大名窯,于是有茶友問說:建窯怎么沒有在里面?

其實,宋人獨愛建盞,用建盞斗茶是宋代的一大潮流。但因為五大名窯是后來定下來的,再加上建盞和之后的泡茶形式不同,所以才沒列入五大名窯之中。

建盞在宋代成為皇家貴族不惜重金追求的寶物,也是文人爭相題詠的珍品。

除了我們常知的“茶色白,宜黑盞”、“坯微厚,熁之久熱難冷”,以及特有的“兔毫”和“鷓鴣斑”釉面外,在器型上,建盞又有什么獨特之處,使得宋代斗茶家的獨愛之呢?

建盞黑釉殘品

宋代的關于飲茶的記錄非常多。其他文獻比如詩歌里,詞曲里也非常多。

陶谷在《清異錄》中有這樣的記載。他說,"閩中造成盞,花紋鷓鴣斑點,試茶家珍之"。就是說這個閩中--那就是福建,我們說的建陽就在福建--它造茶盞。

鷓鴣斑是什么呢?是一種鳥的羽毛。鷓鴣是一種鳥,它的羽毛上有很多斑點,非常漂亮,茶盞就模仿了這種仿生的。

中華鷓鴣鳥

油滴(鷓鴣斑)盞

仿生的茶盞是在建盞中非常常見,比如兔毫盞,像兔毛一樣,兔毫嘛。

宋徽宗在《大觀茶論》中也有這樣的記載。他說,"盞色貴青黑,玉毫條達者為上"。

就是說這個盞就是青黑色最好,有那種條狀的所謂"兔毫"的為上。

野生灰兔

兔毫盞

"建盞"是我們的稱謂,過去還有一種稱謂我們后來不用了,日本人在用,它就叫"曜變"。

明人筆記中曾經有一段迷信的說法,他說建盞開窯的時候,必須取童男童婦的活血祭祀。然后往里一潑,這精氣就凝在上面了,所以叫"曜變"。

這個"曜變"這個詞后來中國人就不怎么用,用在日本。你查日本的陶瓷書一定定"曜變"這兩個字。

后來很多人認為,這個詞是日本的。其實不是,是我們自己的,后來傳到日本了,我們就不用了。那么日本人管它叫什么呢?叫"曜變"。

(有一說法認為,日本的“曜變”原為我國古代的“窯變”)

日本國寶曜變天目

還有一個說法更有意思,他叫"天目"。"天目"是怎么個來歷呢?

它有無數種說法。但是最接近于一個史實或者最能讓人信服的一個說法,就是當年的日本僧人到中國來,帶回的茶具是從浙江天目山帶回來的,這個說法比較有說服力,容易讓人信服。

這個日本的僧人把中國喝茶的方法以及茶具帶到日本的時候,這個東西順理成章叫為"天目"。

現在引申出去的,凡是黑色的瓷器,宋代的黑色的瓷器都叫"天目瓷"。

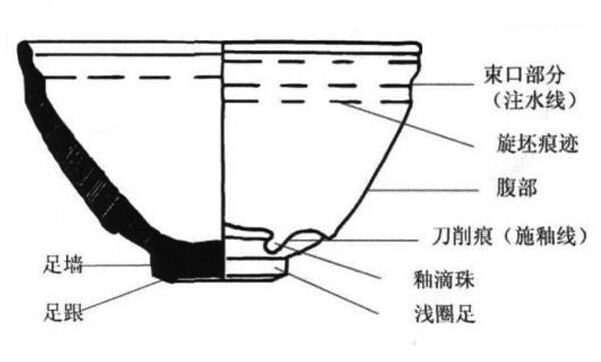

(束口盞是建盞最典型、最常見的器型)

在燒制普通黑釉天目的過程中,因為溫度冷熱的變化,意外出現了油滴、兔毫等美麗的變異。

但曜變的形成更復雜——需要極特殊的燒制環境,根據學者研究,在建陽依山而建的龍窯中燒制,當地使用松材,火焰很高,整個窯升溫快,容易維持還原焰,經驗豐富的窯工根據擺放的位置和控制溫度,可以燒成一些窯變器物。

最開始只是巧合,后來應該是努力燒制,但也就是大約10萬只里面有一只的比例而已。