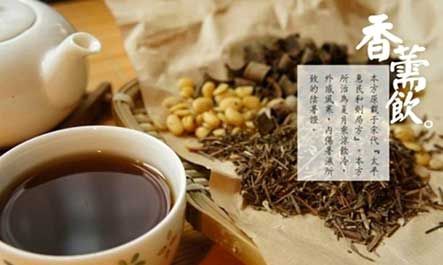

暑季,若起居飲食不慎,往往易外受寒邪或內傷生冷,出現畏寒無汗,甚或頭痛,胸院不適,大便塘薄,此乃暑月感寒所致。飲服香薷茶,乃屬頗佳選擇。

香薷茶選用唇形科植物海州香薷的帶花全草為原料,以質嫩、莖淡紫色、葉綠色、花穗多、香氣濃烈者為上乘。其品味辛,性微溫,功擅發汗祛暑,行水化濕,溫胃調中。取曬干香薷全草,切碎,在杯中放入香薷15克,沸水沖泡后頻頻飲服,喝完后可繼續沖泡代茶。憑借香薷茶的辛散溫通之力,服后使人身中陽氣發越,驅散寒郁之暑氣,肺脾之氣得以溫和,胸隔、脾胃之滿悶痞滯也可得以輕減,水濕隨之而去,大便漸而成形,一般續服二、三天即可。

夏月感寒飲冷用香薷茶,在我國古代已很普遍,明代汪穎《食物本草》中早已記述:“夏月煮飲代茶,可無熱病,調中溫胃”。不僅如此,常服香薷茶,或含其藥汁漱口,還有去除口臭之功效。故口腔病患者,亦可用之。

古人認為:“夏月之用香薷,猶冬月之用麻黃”,香薷畢竟是一味發汗解表藥,因此,李時珍強調說:“氣虛者尤不可多服”,“而今人不知暑傷元氣,不拘有病無病,概用代茶,謂能辟暑,真癡人說夢也”。可見,如無暑月受寒、感冒不適者,或素體氣虛較甚者,也不宜盲目服用香薷茶。

香薷的主要化學成分是一些揮發油,如香薷酮、倍半萜烯等。其發汗作用也許與此有關。藥理實驗還發現,香薷所含的揮發油能使腎小球充血,濾過壓增大,因此香薷煎泡代茶,還有一定的利尿作用。

香薷,《千金方》中稱“香菜”,《本草圖經》中稱“香茸”,《履i巖本草》則稱“紫花香菜”,李時珍《本草綱目》又冠之以“蜜蜂草”的名字。供香薷茶選用的原植物海州香薷,主產江西、河北、河南等地,其中以江西的產量大,品質佳,商品習稱“江香薷”。