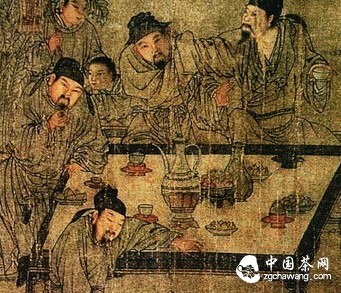

茶是中國人的傳統飲料。中國民間向有“開門七件事,柴米油鹽醬醋茶”的說法。古代中國,上到帝王文武,下到市井民間,均喜愛飲茶、品茗。在長期的歷史沉淀中,形成了千姿百態的飲茶習尚。到了清代,文人雅士又將飲茶、品茗上升為一種典雅的文化藝術活動,制訂出一整套“清規戒律”。清初,隱居不仕的前明遺老馮正卿,在《岕茶箋》中,提出“十三宜”與“七忌”,堪稱品茗藝術的集大成者。

所謂“十三宜”,是指飲茶時所宜者共十三項:

一、“無事”,要有飲茶的閑暇功夫;

二、“佳客”,飲茶的客人須是高雅博學之士,既能與主人交流感情,又能真正品玩茶理;

三、“幽座”,品茗時,環境需清幽典雅;

四、“吟詠”,飲者需以詩文助興,往來酬唱;

五、“揮翰”,飲時更需揮毫潑墨,題詩作畫;

六、“徜徉”,閑庭信步,時飲時啜,體會古之品茗者的閑情逸致;

七、“睡起”,飲者小睡甫起,一枕清夢,品嘗香茗,則另有一番情趣;

八、“宿醒”,飲者如宿睡未解,神志朦朧,則少飲香茗,定能破除睡意,使神清氣爽;

九、“清供”,品茶時,須有清淡茶果佐飲;

十、“精舍”,愈能彰顯飲茶的清幽雅致;

十一、“會心”,品茗時,貴在飲者對飲茶藝術、茶的品位與茶學本身能心領神會;

十二、“鑒賞”,精于茶道,細細把玩,悠悠品賞茶之色、香、味。

十三、“文僮”,飲茶時宜有聰慧文靜的茶僮隨侍身邊。

飲茶亦多禁忌,共有七項,即所謂“七忌”:

一、“不如法”,烹飲皆不如式得法;

二、“惡具”,飲茶與烹茶最忌諱茶器、茶具粗惡不堪;

三、“主客不韻”,飲茶亦忌主人與應邀客人舉止粗俗鄙陋,缺少風流押韻;

四、“冠裳茍禮”,茍,紊亂義。冠裳茍禮,即是飲茶者衣冠服飾不合乎禮法條例;

五、“葷肴雜陳”,飲茶品茗貴在清心安意,茶若染葷腥之味,肴若雜陳亂設,飲茶莫能辨味,興致頓消;

六、“忙冗”,品茗甚忌繁忙冗贅,心緒煩亂,既無品茗之功夫,又乏消閑之雅趣;

七、“壁間案頭多惡趣”,品茗時,為求音叉主客心緒寧適,應力戒壁間案頭布置粗俗不堪,使人感到環境惡劣無趣。