茶館,古代稱為茶寮、茶肆、茶坊、茶樓、茶房、茶社等,茶館這個詞,直到明代才有所記載。

茶館是一間房子,這個房子里的全部內涵,便是茶葉和水了。進了這間房子的人,沖著喝茶水解渴的人不多,大多數是來打磨心情和時光的。要說做這樣的事兒,呆在家里也能完成,只是心情放不開,也便打磨得不暢快。打磨心情還需要有幾個氣味相投的扎在一起,才會有一拍即合的效果。

茶館 古今”泡“

古今的茶人都諳知于此,看來只有到市井的茶館里,才能把這事打磨好,于是便有了“泡茶館”、“孵茶館”、“坐茶館”。其實,“泡”、“孵”或“坐”的意思,都是慢悠悠的一種過程,在這個過程里,讓茶水把心情充分舒緩開來,讓時間不知不覺地流過去,直到心滿意足。這樣一種浸泡在茶水里打發生命過程的浪漫,可能是一種最好的消遣和享受,于是,古往今來茶客們的泡茶館,成了一道綿延不絕的風景。

泡茶館重在一個“泡”字上,即要在茶館里呆上幾個時辰,才能泡出些味道來。這樣的消遣在茶館興起之初還辦不到。起初街頭路邊的茶攤茶棚以至驛路上的茶亭,只能起到為路人茶飲解渴或小憩的作用,那里面沒有泡的條件。在宋人《宣和遺事》中,有記述宋徽宗在“周秀茶坊”久坐尋訪名妓李師師的故事,這倒有一點泡的味道。

茶館 南宋

到了南宋,由于江南社會安定,經濟繁榮,大多官宦商客偏安無事,為了適應這些人精神方面的需求,京都臨安出現了許多富麗堂皇大茶坊,這些大茶坊“莫不靚裝迎門,朝歌暮弦,浮費頗多”,這是專門為達官貴人富商巨賈徹底尋歡作樂的地方,這些人晝夜呆在大茶坊里打磨靡靡頹廢的感情,可謂泡茶館的早期人士了。

到了南宋中期,杭州的高級茶樓多起來,據《夢粱錄》載:“今之茶肆,列花架,安頓青松異檜等物于其上,裝飾店面,敲打響盞歌賣。大凡茶樓,多為富商子弟,諸司下人會聚。”這種高級茶樓供“士大夫期朋約友”,開展清雅的社交活動,可以說是正兒八經的泡茶館。

茶館 明朝

茶館這個名稱,直到明代才見于文獻記載。

明代,隨著茶館的進一步勃興,說書彈唱等藝道的涉入,泡在茶館里一邊聽書喝茶,一邊聚友聊天,時間也在茶香音韻里悄悄地流去,泡茶館的人已從官宦富家漸漸滲透到市井百姓了,這在明代的話本文學里,已有了不少的記述。

明代中晚期,大運河兩端茶館業興旺,《杭州府志》記載"今則全市大小茶坊八百余所",可謂茶館林立。明張岱《陶庵夢憶》記載:“崇禎癸酉(公元1633年),有好事者開茶館。泉實玉帶,茶實蘭雪,湯以旋煮,無老湯;器以時滌,無穢器。其火候湯候,亦時有天合之者。”

茶館 清朝

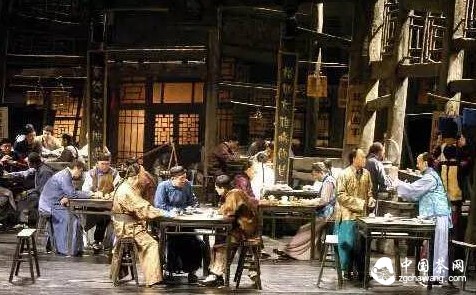

茶館的真正鼎盛時期是在中國最后一個王朝——清朝。清代,茶館業更盛。隨著八旗子弟的入關,他們飽食終日之余,無所事事,茶館成了他們消磨時間的好去處。為此,清人楊咪曾作打油詩曰:“胡不拉兒(指一種鳥)架手頭,鑲鞋薄底發如油。閑來無事茶棚坐,逢著人兒喚牙丟(相互招呼的口頭禪)。”在康乾盛世年間,出現了“太平父老清閑慣,多在酒樓茶社中”的世風,再加之茶館里藝道的豐富多彩,北京、天津、成都等地的茶館,被各色人丁泡得人滿為患火爆興盛。

如在天津的眾多的茶館里,多數泡茶館的人是以享受藝道為主的。他們聽馬三立表演的相聲,何德利的快板書,楊少華的天津時調,王毓寶的京韻大鼓、河南墜子等,不少人泡得天昏地暗,泡得“只把茶館當家住”那樣入迷、沉湎了。

茶館 成都

在素有“四川茶館甲天下,成都茶館甲四川”的成都,茶館多設小方木桌竹制大靠背躺椅,泡茶館的人可坐可躺,三五人圍成一桌,閑擺“龍門陣”,一人侃眾人和,說天道地縱古論今,不少人從早泡到晚還不過癮。在有藝道的茶館里,泡茶館的人如癡如醉在四川揚琴、金錢板、相聲和川劇的素唱里,時人所言的“白天皮包水(泡在茶館里),晚上水包皮(泡在浴池里)”的話,足見當時泡茶館已成了社會風氣。

“在家里泡一壺茶,那叫解渴;到茶館要一杯茶,那才叫生活。成都人在說到茶館時,愛用一個詞,叫做泡茶館。一杯茶,坐上那么幾個時辰,這就叫泡,否則只是牛飲。從某種意義上講,茶館和生活都像美女,都是用來泡的。”

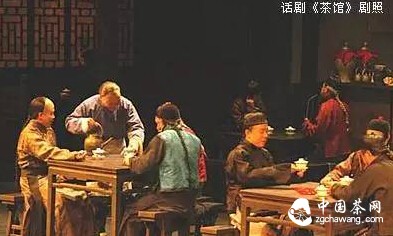

茶館 文人

泡茶館因人不同,泡的內容和情調也各有千秋。文人墨客泡茶館,泡的是文化和心情,如魯迅把泡茶館的作用概括為“了解新聞,閑談心曲,聽聽說書”,還可“一杯在手,可與朋友作半日談。”他在泡茶館的過程中,泡出了不少好文章。郭沫若在廣州泡茶館,泡出了“身在異地,心如歸家”的感覺,寫出了“瞬息出國門,歸來再飲茶”的愛國之情。

朱自清、林語堂、老舍、茅盾等作家在泡茶館中,泡出了對茶道茶文化獨到的見解,寫出了不少傳世的佳作。

如果生活讓我們含辛茹苦,那么,茶館,它讓我們有機會坐下來,靜靜地撫平所有的憂傷。在一碗蓋碗茶的清香里,我們能從最平淡最堅硬的日子里挖掘出幸福和柔軟。